《保護(hù)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)公約》總體成果框架

|

| 《保護(hù)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)公約》總體成果框架.pdf |

在教科文組織內(nèi)部監(jiān)督辦公室建議下,作為2013年評估教科文組織文化部門標(biāo)準(zhǔn)制定性工作的一部分,總體成果框架的制定經(jīng)過了一個協(xié)商過程,由《公約》締約國大會第七屆會議(教科文組織總部,巴黎, 2018年6月4日至6日)批準(zhǔn)。本協(xié)商過程包括了2016年9月7日至9日在中國北京舉行的第六類專家會議。會議形成了一份高級別成果圖,后由保護(hù)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)政府間委員會在其2016年第11屆會議上通過批準(zhǔn)。 2017年6月11日至13日一個不限成員名額的政府間工作組在中國成都成立,繼續(xù)推進(jìn)該協(xié)商過程。該工作組起草的總體成果框架,由委員會在其2017年12月第12屆會議上通過批準(zhǔn),并于約六個月后在締約國大會上述會議上獲得最終批準(zhǔn)。

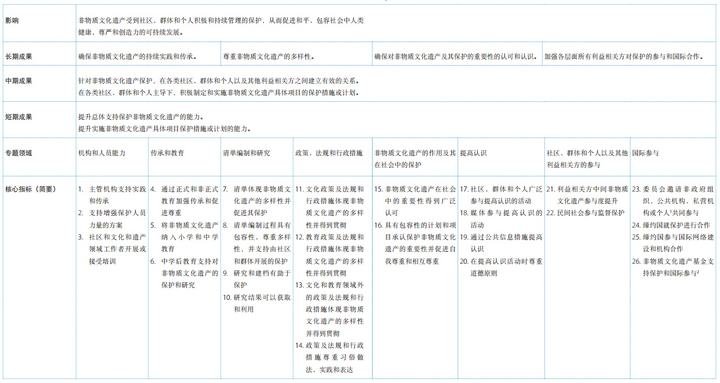

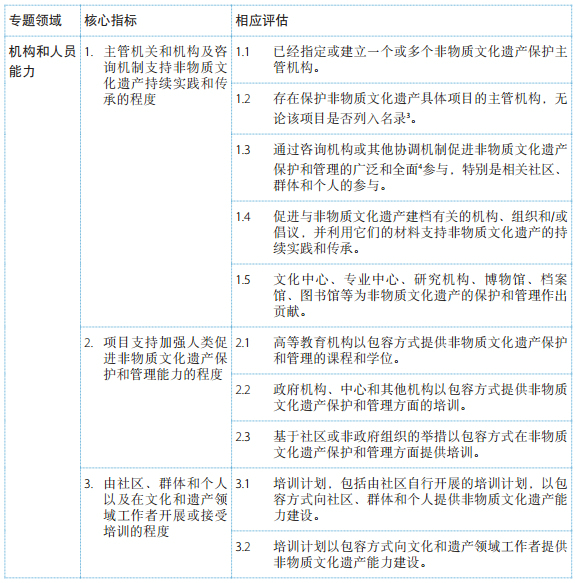

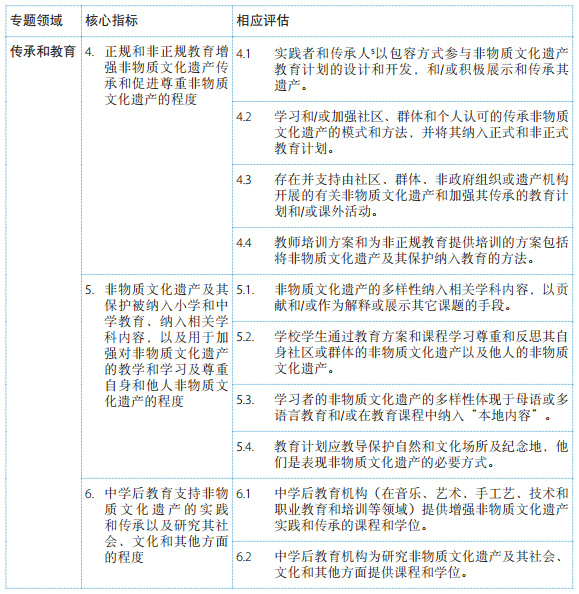

總體成果框架含有清晰確定的目標(biāo)、指標(biāo)和基準(zhǔn)以及以成果為導(dǎo)向的監(jiān)測系統(tǒng),是衡量2003年《公約》對各級影響的工具。該框架由兩份表格組成:第一份表格包含高級別框架,確定了影響、預(yù)期成果及八大主題領(lǐng)域,并建立了一組二十六項(xiàng)核心指標(biāo);第二組表格介紹了核心指標(biāo)以及按主題領(lǐng)域排列的一組相關(guān)的八十六項(xiàng)評估因素。為了對締約國及其他參與方在實(shí)施總體框架時提供支持,已對所有二十六項(xiàng)指標(biāo)制定了指導(dǎo)說明。

同時,有關(guān)2003年《公約》實(shí)施的定期報告制度已進(jìn)行了改革,旨在提高其作為監(jiān)測工具的質(zhì)量和針對性,并增進(jìn)其作為報告制度的性能和效率。 ICH-10定期報告表格已被修訂并與總體成果框架保持一致,以便收集有關(guān)框架相關(guān)核心指標(biāo)方面的信息。締約國還可以在編制報告期間建立國家層面的目標(biāo)和基線。上述指導(dǎo)說明已被納入在線定期報告表ICH-10的一部分,并可通過2003年《公約》網(wǎng)站下載。

表1:附簡要指標(biāo)的高級別框架

2. 該指標(biāo)僅在全球?qū)用孢M(jìn)行監(jiān)測和報告。

表2:專題分類的核心指標(biāo)和評估要素

4. 所謂“包容”,“包容性”或“以包容方式”,應(yīng)理解為“包含所有社會部門和階層,包括土著居民、移徙者、移民和難民、不同年齡和性別的人、殘疾人和弱勢群體成員”(參見《業(yè)務(wù)指南》第174段和第194段)。在報告該等行動和成果時,將鼓勵締約國提供分類數(shù)據(jù)或說明該等包容性如何得以確保。

地址:中國北京朝陽區(qū)來廣營西路81號

郵編:100021

電話:86-10-64966526

傳真:86-10-64969281

郵箱:crihap@crihap.cn